Por Dagoberto Tejeda Ortiz

La trata negrera, en la expansión del proceso colonizador español, hizo posible la

presencia de esclavizados africanos en el contexto de la isla de Santo Domingo y en

América. En el saqueo indiscriminado de las costas africanas, resultado de un

comercio infame, llegaron a esta isla seres humanos, con una diversidad de

procedencias locales, etnias particulares y una pluralidad de culturas de este

continente, las cuales fueron responsables del enriquecimiento hoy en día de la

identidad dominicana y haitiana, como resultado de un proceso sincrético creador.

En este proceso de la formación social de Dominicana y de Haití, se ha mantenido el

esquema inicial de la dependencia y de la neo colonización en la estructuración del

Poder, por la existencia de una minoría, en la cúspide de una división de clases sociales

y una mayoría explotada, espoliada y empobrecida, donde predomina el mulataje

como expresión étnica-social.

En este proceso, en la élite dominante, ha prevalecido una visión discriminadora,

racista, con una ideología hispanista, donde se ha tergiversado e invisibilizado el

aporte artístico-cultural-social afro, desnaturalizando la imagen y el contenido de la

identidad dominicana, en base a una absurda y pretendida herencia hegemónica

europea, desfasada, responsabilidad de la minoría alienada y neocolonizada, aferrada

al Poder e identificada al sistema social.

Tal es el caso particular del Gagá, herencia africana, recreada y redefinida con

identidad particular en Haití, en Dominicana, en Brasil y en Cuba. A pesar de la llegada

de la primavera, cuando el final de la Semana Santa se llena de música, cantos,

invocaciones y alegría en las zonas rurales nuestras, por la impactante presencia y la

participación de cientos de trabajadores de los ingenios azucareros y de campesinos de

diversas comunidades adyacentes, Aun así, se ha invisibilizado y discriminado esta

manifestación social-cultural, por su contenido afro y por el origen étnico-social de sus

participantes, proclamando que esa expresión cultural “es extraña, no es dominicana,

porque es haitiana”. ¡Esto es una visión discriminadora, excluyente y prejuiciada!

A pesar de su importancia y trascendencia, todavía el Gagá es poco conocido en

dominicana, en Haití, en Brasil y en Cuba. En nuestro país, al iniciarse la década del

70, comenzaron a aflorar expresiones sobre la existencia del Gagá a nivel de la opinión

pública, a pesar de su presencia muchos años antes. En 1974, el grupo de

investigación musical de la nueva canción “Convite”, introdujo en su repertorio

recreaciones del Gagá. Ese mismo año, en su libro sobre “Música y Danza en Santo

Domingo”, el maestro Fradique Lizardo proclamó: “Nosotros creemos que existen

versiones dominicanas del baile Gaga”. Dos años después, lo comprobó.

En el año de 1978, con la aprobación del historiador Bernardo Vega, entonces Director

del Museo del Hombre Dominicano, esta institución publicó el “Almanaque

Folklórico Dominicano”, autoría de Dagoberto Tejeda Ortiz, Iván Domínguez y José

Castillo Méndez, con la foto de un Gagá en la portada.

Ese mismo año, la antropóloga norteamericana-haitiana-dominicana, June Rosenberg,

escribió un impactante artículo sobre el Gagá en la Revista Renovación y el Ballet

Folklórico de la UASD, dirigido por el profesor José Castillo Méndez, incorporó a su

repertorio una recreación del baile del Gagá, versión Elías Piña.

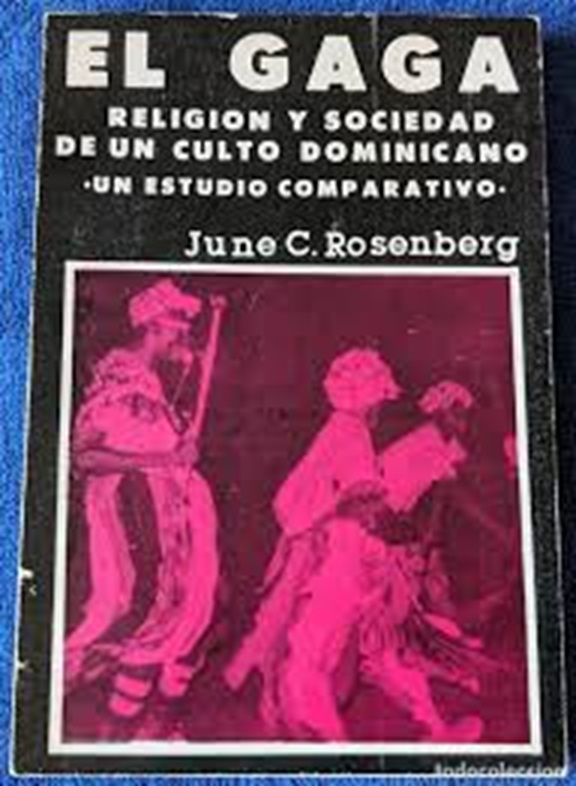

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en 1979, publicó el libro “El Gagá

y Sociedad de un Culto Dominicano. Estudio Comparativo”, autoría de la profesora

June Rosenberg, produciendo un impacto total entre los investigadores e intelectuales

tradicionales del país. Este novedoso y atrevido libro profanaba toda la ideología

hispanista, sagrada, sobre la invisibilidad de la presencia afro en la cultura dominicana

y sobre todo, porque para algunos se quería pasar como “dominicano”, un baile, un

culto y una religión haitiana, original de África. ¡Este atrevimiento no podía permitirse!

Este libro pionero, valiente, se agotó rápidamente y ha estado en el olvido adrede, por

41 años, a pesar de convertirse en una referencia obligatoria de consulta. Por eso, la

Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, la Comisión Dominicana para la Ruta

del Esclavo y la Fundación June Rosenberg, con el apoyo de la UASD, han unido

esfuerzos para reeditarlo y hacer posible una segunda edición, como un aporte al

mundo científico y a todas las personas interesadas en la cultura popular y la identidad

dominicana para su información y discusión.

El lector tiene en sus manos una obra pionera, única, controversial, provocadora,

referencia de todas las investigaciones posteriores sobre el Gagá, tanto en Dominicana

como en Cuba. Después de este libro, se han producido aportes muy importantes

sobre el Gagá en Cuba y en Dominicana, realizados, entre otros, por José Francisco

Alegría, Soraya Aracena, Carlos Andújar Persinal, Geo Ripley, Roldán Mármol, José

Duluc, Mayra Montero, Jorge Berenguer Cala y Dagoberto Tejeda Ortiz, pero este libro

sigue siendo referencia obligatoria de consulta, convertido en un clásico del género.

Aunque el Gagá adquirió una dimensión carnavalesca en su expresión original

teatralizada, con actores y personajes, en el Batey juega un papel trascendente de

catarsis y equilibrio social, además de interacción social de identidad que redefine una

expresión de pertenencia entre sus miembros.

Por estas razones, a pesar de la intolerancia oficial, de las discriminaciones y abusos, la

redefinición de la identidad del folklore y de la cultura popular dominicana, obligan a

un mayor conocimiento de nuestra formación cultural, de una mejor definición de

nuestra idiosincrasia, considerando entonces como necesaria y oportuna esta nueva

edición, adquiriendo plena vigencia este libro de la antropóloga June Rosenberg.

Los aportes de June Rosenberg a la antropología dominicana son trascendentes para la

comprensión de la identidad y la cultura popular dominicana, señalando caminos para

que cada vez más entendamos lo que somos los dominicanos.